티스토리 뷰

걷다보니 유럽 - 16일차(6/22), 스위스 그린델발트, 아이거 트레일

배고픈한량 2023. 7. 19. 00:01

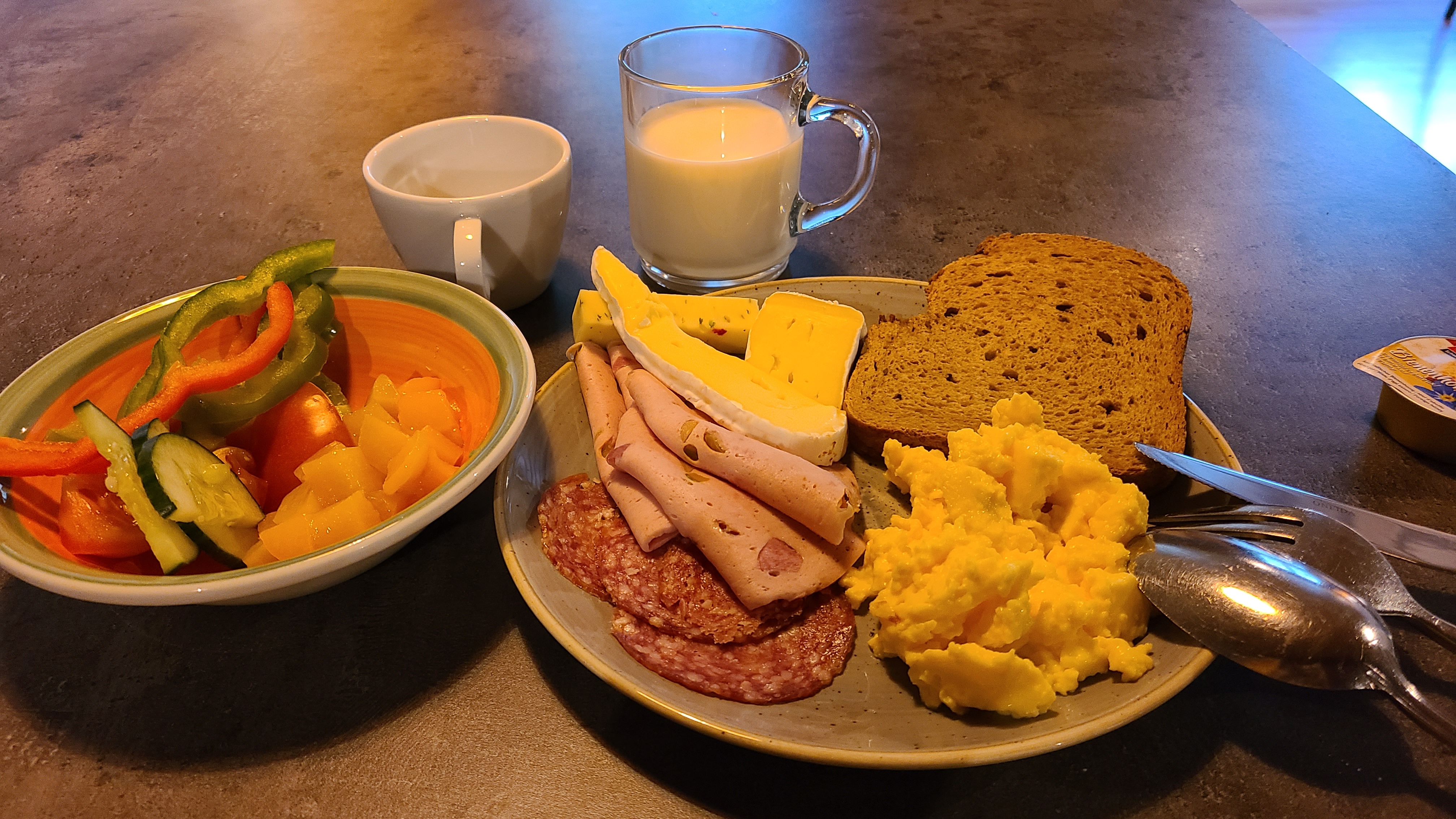

여유로운 아침을 맞았다. 일어나는 시간은 비슷했지만, 오늘 일정이 크게 힘들지 않기에 산책도 하고 조식도 느긋하게 먹을 수 있었다.

이곳에서 숙박하면서 스쳐 지나가는 인연들이 떠나고 또 새롭게 찾아들었다. 이제는 그런 감정에 무뎌질 수 있지만, 사람인지라 익숙한 사람들이 사라지면 섭섭한 마음은 매한가지였다. 오늘 아침에 텍사스 출신의 두 젊은이가 떠났다. 언어가 달라 깊은 대화를 나누지는 못했지만, 사흘 동안 한방에서 함께 잤다는 것만으로 아쉬운 감정이 일었다.

다른 사람들이 조식을 먹는 동안 나는 등산을 준비했다.

오후에 비가 내린다는 일기예보에 내 계획보다 일찍 산을 올랐다. 그린델발트 풍경은 이제 익숙했다. 마을 길을 걷는 것이 산을 오르는 것보다 힘들게 느껴졌다. 워낙 급경사지에 형성된 마을이라 집들은 드문드문 떨어진 경사지에 있었다. 그 길을 걷는다는 것은 인내와 끈기가 필요한 일이었다. 이곳에서의 삶은 내가 이해할 수도 없을 만큼 내가 사는 세계와는 다른 것들이 존재하는 공간이었다.

아이거 트레일(Eiger Trail)까지 가기도 쉽지 않았다.

구글 지도는 정확하게 내 위치를 표시해주지 않았다. 심지에 길 안내판에 GPS가 정확하지 않다는 문구가 있었다. 길을 오르다 뒤를 돌아볼 때마다 그린델발트의 모습은 같으면서도 조금씩 색다른 분위기를 연출했다. 이른 아침에 아무도 없는 길을 혼자 걷는 기분은 신선한 공기의 상쾌함만큼이나 나를 자극했다.

빙하가 녹은 물을 식수로 이용하는 식수대를 볼 때마다 반갑고 편한 마음마저 들었다. 물을 마시며 잠시 쉬었다 갈 수 있는 쉼터 같은 장소였다. 아이거 북벽은 그 모습을 쉽게 드러내지 않았다. 멀리서 바라보는 것과 가깝게 바라보는 것에는 많은 차이가 있었다.

점점 아이거 트레일에 가까워질수록 드넓은 초원에서 풀을 뜯고 있는 소들의 워낭소리가 익숙한 풍경처럼 들려왔다. 길을 가로막고 있는 소와 가까이서 마주했을 때 ‘우리네 농촌풍경과 별반 다르지 않구나’ 하는 익숙함이 느껴졌다. 이곳 사람들이 사는 냄새는 소똥의 냄새처럼 그렇게 역하지도 그렇다고 구수하지도 않은 단순한 삶의 냄새였다.

이정표가 있었다.

그곳부터 아이거 트레일이 시작되었다. 이른 아침부터 경사진 마을 길을 힘겹게 올라왔는데 그 길들은 아직 아이거 트레일이 아니었다. 처음으로 느낀 허무함에 피로가 나를 엄습했다. 아이거 트레일에 들어선 순간 내 몸이 반응했다. 혈관을 흐르는 피는 뜨거워졌고, 숨이 가빴던 호흡은 한결 안정되었고, 무겁게 느껴졌던 발걸음은 가벼웠다. 꿈에 그리던 곳에 왔다는 것만으로도 새로운 힘이 나도 모르게 생겼다.

발걸음을 옮길 때마다 아이거 북벽에 점점 가까워지고 있었다. 거대한 암벽의 형체는 무서울 정도로 나를 공포감에 빠져들게 했다. 급경사지에 작은 암석들이 바닥에 깔린 등산로는 한걸음 걷기조차 쉽지 않았다. 미끄러지듯 신발이 아래로 밀려났다. 숨을 쉴 수 없을 정도로 극한 상황에 처해야 발걸음을 멈췄다. 쉬는 동안 물을 마시고 호흡을 진정시켰다.

보는 사람도 없는데 뭐가 창피했던지 ‘평소엔 안 그러는데 오늘 유독 힘드네….’라고 혼잣말을 하기 시작했다. 주변 풍경은 걸음을 옮길 때마다 새로운 장면들로 내 눈에 들어왔다. 아이거산은 늘 그 자리에 있었는데 마치 나에게 새로운 모습을 보여주려고 노력하는 것처럼 느껴졌다. 아이거산과 내가 교감하는 것 같았다.

해발고도로는 아이거산보다 더 높은 곳을 여러 번 가봤지만, 아이거산만큼 나를 압도했던 산은 한 번도 없었다. 설산의 빙하가 녹아 폭포로 변한 곳도 지나고, 만년설이 있는 지역도 지나고, 석벽의 암반 구간도 지났다. 아이거산은 자신의 위용을 그런 형태로 뽐내고 있었다. 1시간 30분 만에 아이거 트레일을 완주했다.

케이블카나 기차를 타고 올라온 사람들이 보였다.

그들 나름대로 여행을 즐기고 있겠지만 내 눈에 보이는 모습은 뭔가에 쫓기는 모습이었다. 한마디로 여유로운 행동은 아니었다.

아이거글레처(Eigergletscher)를 갔다가 클라이네 샤이덱(Kleine Scheidegg)으로 내려갔다. 그곳에 ‘사랑의 불시착’ 촬영지라는 상징물이 있었다. 많은 외국인이 그 상징물과 사진을 찍었는데 한국인으로서 뿌듯한 감정이 나도 모르게 들었다.

흑맥주를 마셨다. 눈앞에 아이거산, 묀히(Monch), 융프라우산, 글래처호른(Gletscherhorn) 등의 설산이 있었다. 맑은 하늘에 날카로운 암벽의 설산들이 그림을 그리듯 내 눈에 새겨졌다. ‘산은 정복의 대상이 아니라 자연이 허락하는 선에서 잠시 오를 수 있다’라는 신념은 지금도 변함없다. 한걸음 떨어진 곳에서 우러러보아야 할 대상이 아무나, 아무 때나 갈 수 있는 곳처럼 인식되는 것이 너무 싫었다. 그래서 더더욱 편하게 융프라우에 올라가기 싫었다.

하산을 시작했다.

오후 3시경에 비가 온다는 일기예보가 내 걸음을 재촉하게 했다. 여전히 하늘은 맑고 햇살은 뜨거웠다. 하산길에 보이는 풍경은 말로 표현할 수 없을 정도로 어마어마한 대자연의 모습이었다. 자연에 기대어 살아가는 이곳 사람들의 삶은 소박하면서도 진솔한 모습이었다. 자연을 소중히 여기며 보전하려는 모습이 내게는 크게 인상적이었다.

대지에 빗방울이 떨어졌다. 다행히도 비를 맞지 않고 아이거 롯지로 돌아왔다. 치킨커리를 전자레인지에 데워 먹었다. 늦은 점심이지만 이렇게 점심을 먹는 것도 오랜만이었다. 찬물로 샤워를 하고 늘어놓았던 짐들을 정리하여 배낭에 넣었다. 야외 테라스에 앉아 있는데 본격적으로 비가 내리기 시작했다.

COOP에 갔다. 매일 한 병씩 마셨던 포도주를 2병이나 샀다. 한 병은 오늘 저녁에 마시고 또 다른 한 병은 이탈리아로 가져갈 생각이었다. 다음날 새벽에 일어날 참사를 알지 못한 채 그런 생각을 했었다. 포도주를 마시면서 간단히 저녁을 먹었고 여행기를 쓰기 시작했다. 원래 여행기는 다음날 쓰는데 오늘만큼은 왠지 지금 쓰고 싶었다. 스위스에서 마지막 날 밤이라 그런 느낌이 들지 않았을까? 내일은 맑은 새벽이 찾아오길 손꼽아 기대해 본다.

'해외여행 · 맛집 > 걷다 보니 유럽 1탄(체코,헝가리,슬로바키아,오스트리아,스위스,이탈리아)' 카테고리의 다른 글

| 걷다보니 유럽 - 18일차(6/24), 이탈리아 베네치아 (0) | 2023.07.21 |

|---|---|

| 걷다보니 유럽 - 17일차(6/23), 이탈리아 밀라노, 베네치아 메스트레 (0) | 2023.07.20 |

| 걷다보니 유럽 - 15일차(6/21), 스위스 체르마트 (0) | 2023.07.18 |

| 걷다보니 유럽 - 14일차(6/20), 스위스 루체른, 리기산 (4) | 2023.07.17 |

| 걷다보니 유럽 - 13일차(6/19), 스위스 그린델발트 피르스트 (0) | 2023.07.16 |

- Total

- Today

- Yesterday

- 나에게여행이란

- 여행을떠나는이유

- 50대한량의유럽배낭여행

- 걷다보니유럽

- 베트남여행

- 대마도 여행

- 여행

- 50대한량의유럽여행

- 유럽배낭여행

- 뚜벅이가 꿈꾸는 세상

- 블랙야크 셰르파

- 뚜벅이

- 마운틴북

- #여행에미치다

- #시베리아 선발대

- #다르게살아보기

- 자유여행가

- 명산100

- 대마도 백패킹

- 홋카이도 여행

- 제주백패킹

- 베트남 여행

- 베트남 북부여행

- 나만의글쓰기

- 제주맛집

- 일본여행

- 블랙야크 마운틴북

- 해외여행

- 제주여행

- 유럽여행

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |