티스토리 뷰

걷다보니 유럽 2탄 - 12일차(6/7), 잔담, 잔세스칸스, 암스테르담여행

배고픈한량 2024. 7. 2. 00:01

오늘도 이른 아침에 호스텔을 나왔다. 호스텔 앞 운하에 비친 아침 윤슬이 아름답다. 남들은 절대 느끼지 못하는 나만의 감성이 발휘되는 순간이다. 이제는 배를 타고 중앙역에 가는 것이 익숙해졌다.

잔세스칸스(Zaandijk Zaanse Schans)행 기차표를 NS 앱으로 구매했는데 이메일로 받은 pdf 파일을 확인하니 종이로 출력해야 한다고 쓰여 있었다. QR코드를 인식시키면 개찰구를 통과할 수 있다. 오전 7시도 되기 전에 유이트게스트(Uitgeest) 행 기차에 탑승했다. 이른 시각이라 기차는 한적했고 12분이 지나 잔담(Zaandam)에 도착했다.

기차역에 빠져나왔을 때 넓은 자전거 도로와 함께 자전거 주차타워가 눈에 띄었다. 우리나라 같으면 자동차 주차타워가 있을 자리였다. 기차역 바로 앞에는 수십 개의 집이 층층이 블록처럼 쌓인 듯한 독특한 외관의 인텔(INNTEL) 호텔이 있다. 이곳 외에도 잔담에는 특이한 모양과 그 색채가 눈에 띄는 건물이 여럿 있다.

특별히 정해진 목적지는 없었다. 쇼핑센터를 오른쪽으로 돌아 한적한 골목을 걸었다. 아기를 태운 자전거가 내 곁을 지나갔다. 이곳 사람들이 거주하는 주택가와 항구는 더없이 한적하고 평화로웠다.

발길이 닿는 데로 걷다 보니 운하를 만났다. 운하 주변으로 녹지 공간이 조성되어 있고 주변 상가와의 조화가 아름다웠다. 이른 시각부터 잔디의 풀을 깎고 꽃에 물을 주며 관리하는 모습이 인상적이었다.

잔담은 시간을 가지고 충분히 걸어 다닐 때 아기자기한 재미를 느낄 수 있는 곳이다. 이른 아침에 기차를 타고 와서 여유롭게 잔담의 골목과 거리를 걸어 다녔다. 오늘도 열심히 걸어 다니며 이곳 사람들과 함께 화창한 아침을 열었다. ‘Guten Morgen’

다시 기차를 타고 잔담에서 잔세스칸스에 왔다. 길게 뻗은 도로를 건너 좌회전하면 줄리아나 다리(Julianabrug)가 있다. 잔강을 가로지르는 다리를 건너면 잔세스칸스의 입구에 들어서게 되며 다리에서 바라보는 풍경이 아름다운 곳이다. 다리를 건너는 동안 멋진 풍경이 내 발걸음을 여러 번 붙잡았다.

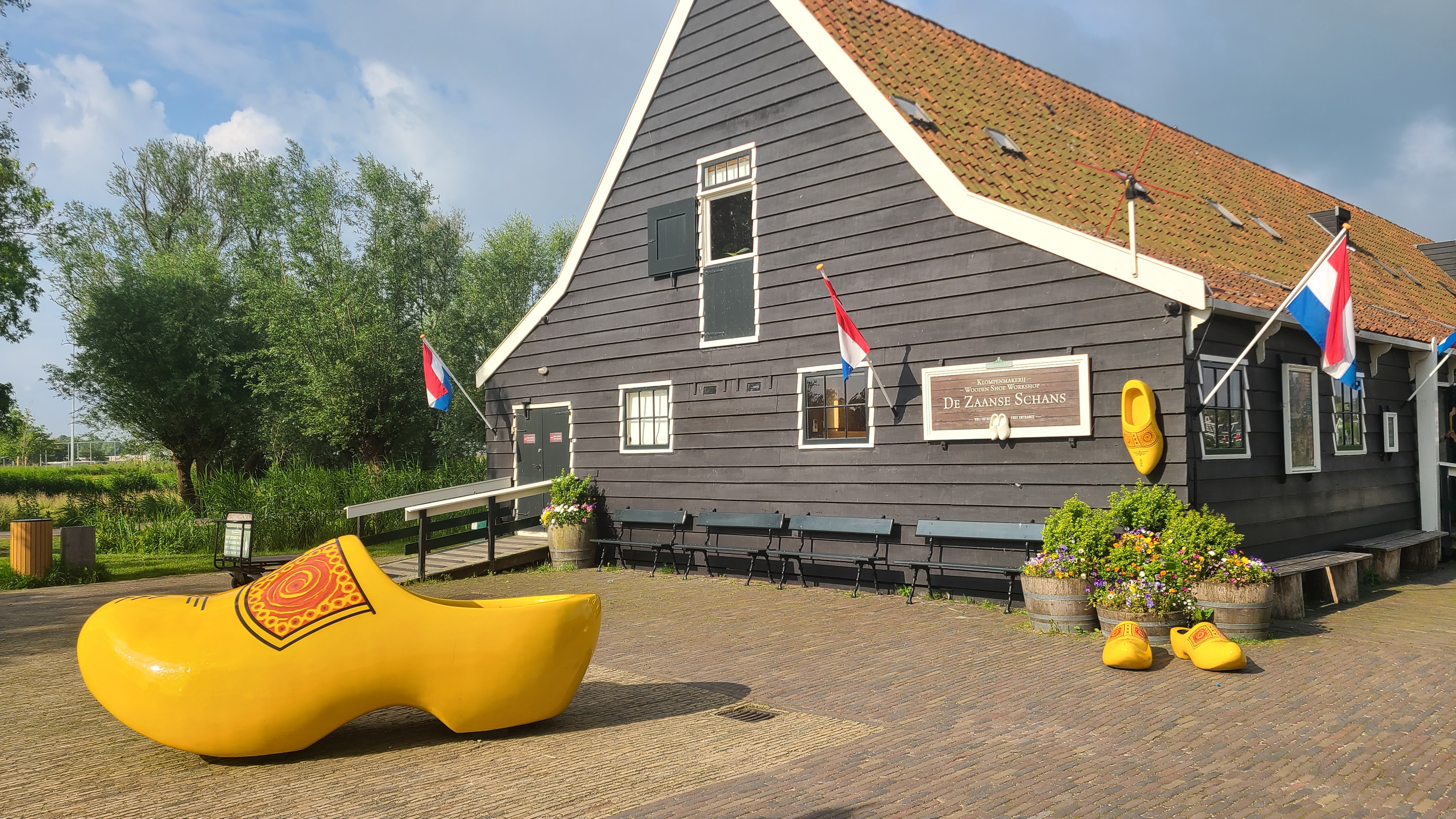

매일 전 세계에서 많은 사람이 찾고 있는 잔세스칸스는 전통적인 풍차를 볼 수 있는 곳이며 나막신 공방과 치즈 농장을 볼 수 있는 잔강 주변에 있는 작은 마을이다. 허투루 시간을 소비하기 싫어 천천히 걸으며 마을을 돌아다녔다. 사람들이 사는 집의 형태, 방목해 기르는 양들, 아이들의 놀이터, 나막신 공방, 치즈 농장 등을 구경했다.

무엇보다도 강변에 있는 풍차가 내 눈을 사로잡았다. 풍차의 나라에 와서 이제야 제대로 된 풍차를 만났다. 이국적인 풍경에 한동안 제자리에 서서 풍차만 바라봤다. 그러다 풍차를 가까이서 보기 위해 걸음을 옮겼다. 바람이 불면 풍차는 돌고 돈다. 가까이서 들은 풍차 돌아가는 소리가 우리네 물레방아 돌아가는 소리처럼 들렸다.

잔강 기슭 보트를 매어두는 곳에 앉았다. 간식을 먹으며 물살의 속도에 맞춰 맥주를 마셨다. 쉼 없이 돌아가는 풍차를 바라보면 이보다 좋은 소풍 장소는 없을 듯했다. 오늘도 이름 모를 새가 내 주변을 얼짱 걸린다. 빵 한 조각 떼어 강에 던졌더니 잽싸게 주워 먹었다. 너도 나와 전생에 어떤 인연이 있었나 보다. 만나서 반가워 이름 모를 새야. 오전 여정은 여기까지다. 호스텔로 돌아와 잠시 쉬었다.

오후 1시쯤 암스테르담 시내로 나갔다. 도심 거리를 자전거 행렬이 쏜살같이 지나간다. 이제는 익숙한 풍경이라 그리 놀랍지도 않다. 골목을 걷다 보니 이스라엘 전쟁 반대 시위가 진행되고 있고 그 앞으로는 중고 서적을 파는 벼룩시장이 열렸다. 책을 좋아하는 내가 이런 곳을 그냥 지나칠 수 없어 잠시 구경을 했다. 영어로 된 책이라도 있었으면 하는 아쉬움이 남았다.

여행을 다니면서 꼭 먹어봐야 하는 음식이 있다. 그중의 하나가 청어다. 한국에서 가져간 소주를 마시며 청어 샌드위치와 청어 절임을 먹었다. 생각보다 맛은 괜찮은데 먹고 난 후 입안의 기름기와 비린내가 가시질 않았다. 임시방편으로 껌을 씹었는데 호스텔로 돌아가 양치질을 하고 나서야 개운해졌다.

골목과 운하를 걷고 운하를 가로지르는 배들을 보면서 반 고흐 미술관에 왔다. 미술관 주변에서 거리 공연도 있었다. 오늘 미술관 관람을 하지 않지만, 그냥 와보고 싶었다. 미술관 앞의 넓은 잔디밭에 드러누운 사람들이 많았다. 뜨거운 햇살에도 아랑곳하지 않고 그대로 누워 있는 모습을 보고 역시 난 한국인이지 웃음이 나왔다. 뜨거운 햇살을 피해 그늘만 찾는 내가 유럽여행을 다니면서 제일 많이 보는 광경이다. 물론 시시각각 변화하는 이곳 날씨를 고려하면 이런 행동을 아예 이해 못 하는 것은 아니다.

오후 일정은 여기까지다. 호스텔로 돌아오기 전 마트에서 먹을거리를 샀고 이른 저녁을 먹었다. 침대에 잠깐 누워 있겠다는 것이 그대로 잠이 들었다

정확히는 모르겠지만 어떤 소음이 나를 깨웠다. 눈을 떴는데 몸이 내 마음처럼 움직이지 않았다. 시간을 확인하니 오후 6시 10분이었다. 그동안의 피로가 한꺼번에 찾아온 것 같다. 여행의 절반이 지났으니 그럴 만도 하다.

호스텔을 나와 배를 타고 중앙역으로 갔다. 중앙역에서 다시 배를 타고 NDSM으로 향했다. 아침에 본 윤슬만큼 저녁의 윤슬이 내 눈을 사로잡았다. 배는 빠른 속력으로 질주하더니 이윽고 목적지에 도착했다.

세상에서 가장 독특한 호텔 Faralda를 보기 위해 이곳에 왔다. TV에서 보던 것과 달리 그저 거대한 고철 덩어리 같았다. 누군가 투숙하고 있는지 엘리베이터가 움직이는 소리가 들렸고 이내 사람 소리도 들렸다. 지금 1박에 1,100유로가 넘으니 한화로 1,600,000원이 넘는 가격이다. 몇 군데 식당의 붐빔을 제외하고는 전체적으로 황량한 벌판 같은 분위기다. 맥주를 한잔 마시고 배를 타고 다시 호스텔로 돌아왔다.

오후 9시쯤 노트북을 들고 로비로 나갔다. 금요일 저녁이라 로비와 연결된 지하의 바에서 시끄러운 음악 소리가 들렸다. 이어폰을 놓고 와서 시끄러운 음악을 두 귀로 들어야만 했다. 정신이 집중 안 되다 보니 제대로 된 글을 쓸 수가 없었다. 아무래도 내일 아침에 쓰는 것이 좋겠다.

오후 11시가 넘어 객실로 돌아왔는데 아무도 없었다. 대충 여행용 가방에 넣을 짐을 정리하고 침대에 누웠다. 이제는 불타는 금요일을 즐기지 못한다. 그만큼 젊었을 때 놀아봤기에 이제는 그것에 별로 감흥이 없다. 한마디로 나이가 들었다. 누가 뭐래도 나만의 생활 리듬이 중요하니까….

내일은 암스테르담에서 벨기에 브뤼셀로 이동한다. 어느덧 여행의 절반이 지났다. 내일은 나머지 절반을 위해 충분한 휴식을 해야 할 시간인 것 같다.

'해외여행 · 맛집 > 걷다 보니 유럽 2탄(영국,프랑스,네덜란드,벨기에,룩셈부르크,독일)' 카테고리의 다른 글

| 걷다보니 유럽 2탄 - 14일차(6/9), 브뤼셀~룩셈부르크, 룩셈부르크여행 (1) | 2024.07.04 |

|---|---|

| 걷다보니 유럽 2탄 - 13일차(6/8), 암스테르담~브뤼셀, 브뤼셀여행 (0) | 2024.07.03 |

| 걷다보니 유럽 2탄 - 11일차(6/6), 암스테르담, 로테르담여행 (2) | 2024.07.01 |

| 걷다보니 유럽 2탄 - 10일차(6/5), 파리여행, 파리~암스테르담, 암스테르담여행 (0) | 2024.06.30 |

| 걷다보니 유럽 2탄 - 9일차(6/4), 베흐농, 모네의 집과 정원-지베흐니여행 (0) | 2024.06.29 |

- Total

- Today

- Yesterday

- 제주여행

- 명산100

- 제주맛집

- 유럽배낭여행

- 대마도 백패킹

- 여행을떠나는이유

- 베트남 북부여행

- 일본여행

- 베트남여행

- 홋카이도 여행

- 자유여행가

- 제주백패킹

- 걷다보니유럽

- #시베리아 선발대

- 뚜벅이

- 해외여행

- 대마도 여행

- 뚜벅이가 꿈꾸는 세상

- #다르게살아보기

- 나만의글쓰기

- 블랙야크 셰르파

- 여행

- 50대한량의유럽배낭여행

- 유럽여행

- #여행에미치다

- 블랙야크 마운틴북

- 마운틴북

- 베트남 여행

- 나에게여행이란

- 50대한량의유럽여행

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |