티스토리 뷰

[캄보디아/베트남 여행]-5일차(12/12), 앙코르오토바이여행, 반테이 스레이, 끄발 스뻬안, 프레이 닥, 타 프롬, 야생원숭이, 씨엠립 야경 등

배고픈한량 2024. 12. 27. 06:00

밤새 비가 내렸다. 새벽에 일어나 테라스로 나오는데 문 앞에 깔아놓은 매트가 흠뻑 젖어 있었다. 또한, 어젯밤에 널어놓은 빨래도 마르기는커녕 더 많은 습기를 머금고 있었다. 새벽 어스름이 사라지고 해가 뜨자 세상은 언제 그랬냐는 듯 순식간에 건조해졌다.

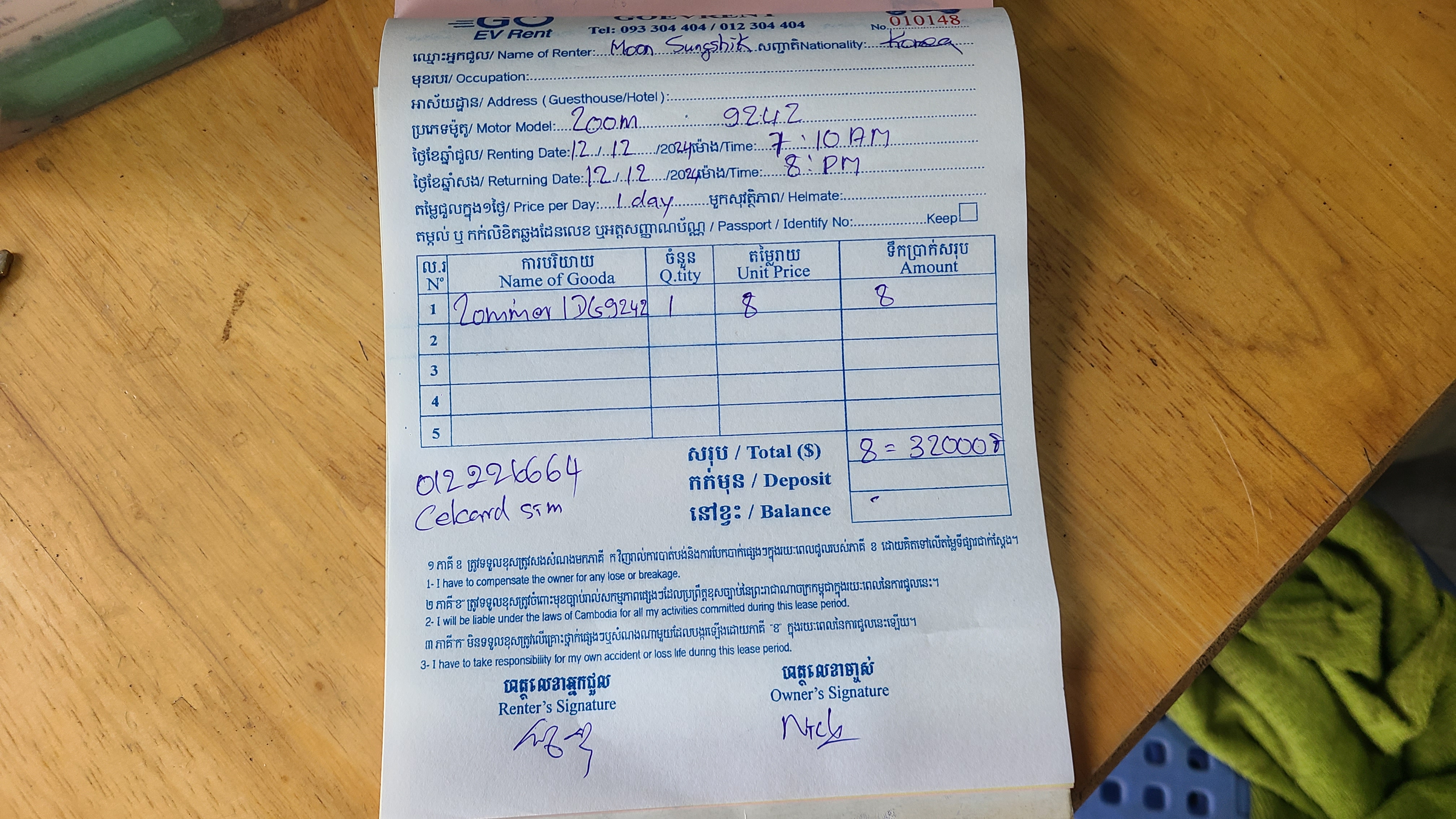

오전 7시에 숙소 인근의 오토바이 대여점에 갔다. 오토바이를 선택하면 오토바이 작동방법, 주유구 위치, 비상시 대처 방법 등을 설명해 주고 바퀴의 공기압을 다시 한번 확인한 후 오토바이를 내어준다. 돈을 지급한 후 헬멧을 쓰고 망설임 없이 오토바이를 운전했다. 어제 아침을 먹었던 식당으로 출발!

식당 앞 도로에 오토바이를 주차하자 모두 나를 쳐다봤다. 헬멧을 벗는 순간 환한 웃음으로 나를 반겨주는 식당 주인의 모습이 보였다. 오늘은 바깥이 아닌 안쪽 테이블에 들어가 앉았다. 말하지 않아도 알아서 한 그릇 주셨다. 어제보다 고기가 더 많고 면도 있어 전체적으로 양이 훨씬 많았다. 옆 사람이 먹고 있는 빵을 나도 달라고 했다. 아침부터 비지땀을 흘리며 배불리 먹었다. 이 모든 가격이 1.25$(약 1,780원)였는데 2$를 내고 잔돈으로 3,000리에를 받았다. “잘 먹었습니다. 내일 또 봬요”

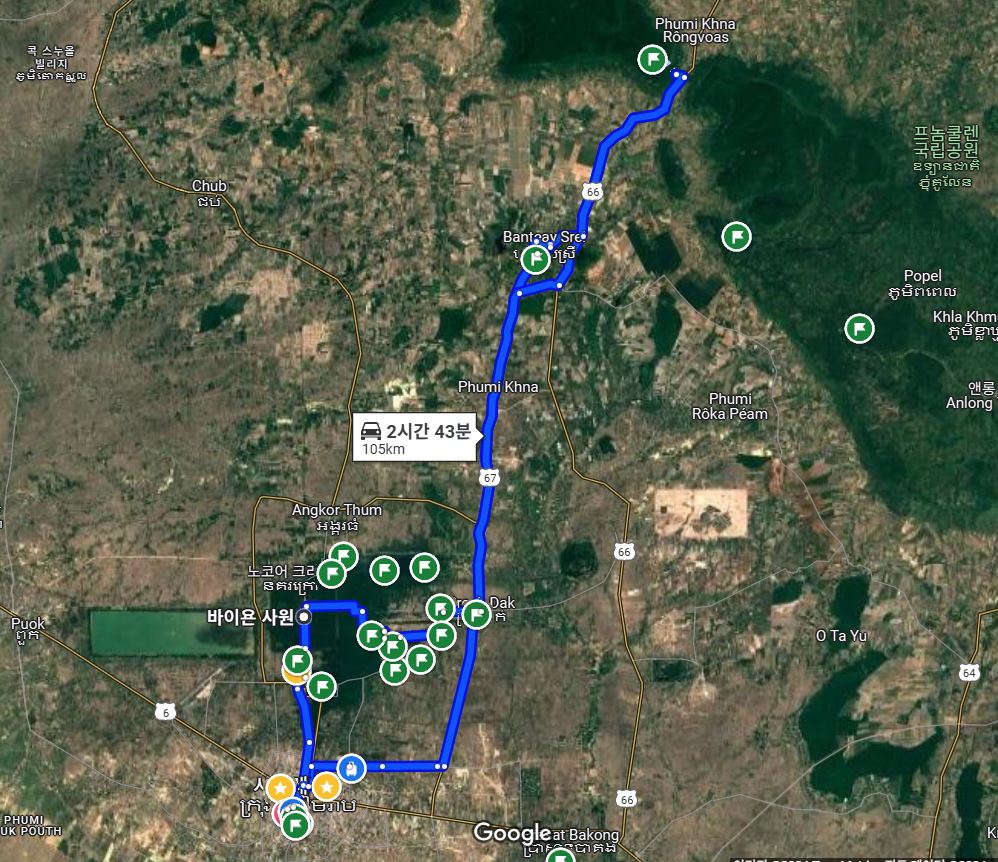

잠시 숙소에 들렸다가 바로 프놈쿨렌 국립공원으로 출발했다. 씨엠립에서 최종 목적지인 끄발 스뻬안(Kbal Spean)까지는 약 50km의 거리다. 끄발 스뻬안에 가는 도중에 반테이 스레이(Banteay Srei)를 먼저 들렀다 갈 생각이다. 시내를 벗어나기 전에 주유소에 들러 잔돈 3,000리엘만큼 기름을 넣었다.

이틀 전, 앙코르 지역을 자전거로 돌아다녀서 웬만한 길은 이미 알고 있었다. 오토바이 핸드폰 거치대에 핸드폰을 꽂아두면서도 구글맵은 켜지 않았다. 이미 머릿속에는 어떻게 가야 할지 다 저장되어 있었다. 대나무 공예품이 유명한 프레이 닥(Preah Dak)을 지나간다는 것이 핵심이다.

앙코르 지역을 벗어나니 도로 상태가 썩 좋지는 않았다. 포장된 구간은 많았지만, 노면이 고르지 않았고 파인 곳이 너무 많았다. 너무 빠르지도 너무 느리지도 않게 오토바이를 조심스럽게 운전했다. 출발한 지 1시간 20분 만에 반테이 스레이에 도착했다.

붉은 사암이 햇빛을 받아 더욱 붉은 빛을 띄웠다. 규모는 작지만 내가 본 사원 중에 가장 아름다운 사원이었다. ‘여인의 성’인 이곳에 우아한 모습으로 서 있는 데바타(여신) 상은 서양인들에게 동양의 모나리자로 불린다. 왜 앙드레 말로가 훔쳐가라 했는지 직접 와서 보니 알 것 같았다.

‘아름다운 사람이 머무는 곳’인 이곳에 거리가 멀다고 오지 않았다면 엄청 후회했을 것이다. 내가 누구인가? 한번 하고자 마음먹으면 어떻게든 이루어내는 끈기의 소유자 아닌가. 오토바이를 빌려 시속 30km의 속력으로 천천히 이곳에 왔다. 정말 침착하게 운전 잘 했다. 성식아!

다시 북쪽을 향해 출발했다. 반테이 쓰레이에서 끄발 스뻬안까지는 약 15km의 거리인데 프놈쿨렌 국립공원을 한눈에 조망할 수 있다. 오토바이 기름 게이지를 확인하면서 과속하지 않고 안전하게 운전을 했다. 생각보다 넓은 도로였는데 차량의 통행량이 많지 않아서 이동은 편했다.

30분 만에 주차장에 도착했고 앙코르 패스를 보여주고 산행을 시작했다. 숲속을 약 1,500m를 걸어가야 했는데 바람이 도통 불지 않아서 연신 비지땀을 흘렸다. 한동안 통신두절이 되었다. 깊은 산속으로 들어갈수록 핸드폰의 안테나는 전파수신을 거부했다.

한국인은 거의 찾지 않는 크벌 스핀 트레일헤드(Kbal Spean Trailhead)을 걸었다. 내 전공 분야니까. 끄발 스뻬안에 도착했을 때 온몸은 땀으로 뒤범벅이 되었지만, 기분 나쁜 상태는 아니었다. 물가에 발을 담그고 쉬면서 발포 비타민을 넣은 얼음물과 한국에서 가져온 과자 등을 먹으며 소진된 활력을 재충전했다.

하산길에는 계곡을 따라 내려가면서 11세기 힌두교 신상과 조각상을 찾는 재미가 있었다. 무엇보다도 이런 무더운 날씨에는 다른 거 다 필요 없었다. 폭포가 천하제일 경이었다. 보기만 해도 시원해지는데 폭포수를 직접 맞으면 얼마나 시원할까? 해 보면 안다. 난 해 봤으니까.

오늘 계획한 일정은 끝났다. 씨엠립으로 돌아가는 길에 아침에 지나쳤던 프레이 닥에서 점심을 먹기로 했다. 화장실 들어갈 때와 나올 때 다르다고 되돌아가는 길이 짧게만 느껴졌다. 실제로는 1시간이 훌쩍 지났다.

길가에 훈제되고 있는 돼지고기를 보고 무작정 들어갔다. 오후 2시인데도 현지인과 외국인 몇몇이 식사를 하고 있었다. 일단 영어로 대화가 안 되어서 메뉴판의 그림을 보고 주문을 했다. 돼지고기, 밥, 채소, 소스 2가지가 나왔고 얼음이 든 물컵을 줘서 너무 좋았다.

시장이 반찬이라고 양배추에 소스를 살짝 적신 돼지고기를 올리고 밥과 함께 쌈을 싸서 먹었다. 우리가 아는 바로 그 맛이었다. 음식값 5$에 밥값(1,000리엘)은 별도라고 해서 팁(3,000리엘) 포함 1$를 추가로 냈다.

주유소에서 기름을 1$ 넣었다. 게이지가 다시 올라가니 심리적 압박감에서 벗어날 수 있었다. 숙소로 돌아가기에는 시간이 너무 일렀다. 다시 가보고 싶은 사원 두 곳 중 하나인 타 프롬 서문으로 향했다. 이틀 전에는 동문으로 들어갔었다.

그 옛날 인구 70만의 거대했던 도시를 무너뜨린 것은 조그마한 어린나무였다. 수십 년 동안 사람들이 힘겹게 건설한 앙코르 지역은 세월이 지나면서 자연의 힘 앞에 맥없이 무너졌고 그 모습이 바로 지금의 타 프롬이 된 것이다.

지금은 스퐁나무의 거대한 나무뿌리가 사원의 돌들을 휘감아 더 무너지지 않게 막고 있다. 인간의 건축물과 자연의 조화가 신비로움을 더한다. 이미 무너져 짙은 초록의 이끼 이불을 덮은 돌무더기를 바라보며 한동안 그 자리에 서 있었다. 두 번을 봤지만 지금도 계속 생각나고 다시 찾아가고 싶게 만드는 사원이다.

씨엠립으로 향하면서 앙코르 톰 지역을 지났다. 이곳 숲에는 수를 헤아릴 수 없을 정도로 많은 야생원숭이가 서식하고 있다. 일부러 찾지 않아도 숲에 눈길을 주면 금방 발견할 수 있을 정도로 그 숫자가 많았다. 돈을 내고 동물원을 가지 않아도 야생원숭이를 볼 수 있으니 얼마나 좋은 기회인가?

씨엠립 시내를 한바퀴 돌아보고 오후 5시가 넘어 오토바이를 반납했다. 자전거보다는 육체적으로 힘이 덜 들었지만 먼 거리를 이동했고 오토바이의 속도감 때문인지 머리가 띵했다. 숙소로 돌아와 찬물로 샤워한 후 테라스에서 맥주를 마시며 수박을 먹었다. 어제 마트에서 1$ 주고 산 수박이 살얼음이 얼어 더 시원하고 달았다. 그래 이 맛이지.

해가 진 후, 조명 빛이 어둠의 그림자를 쫓아낼 때 숙소를 나와 씨엠립 시내를 걸었다. 이미 다 가봐서 살 것도, 먹고 싶은 것도, 가고 싶은 곳도 없었지만 묵묵하게 관광객이 즐비한 거리를 걸었다. 역시 나이가 들다 보니 시끄러운 곳은 내 취향이 아니었다. 잰걸음으로 Pub Street를 벗어나 노점에서 먹거리를 산 후 숙소로 돌아왔다.

'해외여행 · 맛집 > 캄보디아(씨엠립, 프놈펜)' 카테고리의 다른 글

- Total

- Today

- Yesterday

- 제주맛집

- 유럽여행

- 제주백패킹

- 베트남 북부여행

- 뚜벅이가 꿈꾸는 세상

- 나에게여행이란

- 여행

- 홋카이도 여행

- 명산100

- 일본여행

- #다르게살아보기

- 여행을떠나는이유

- 베트남여행

- 마운틴북

- 대마도 백패킹

- 유럽배낭여행

- 자유여행가

- 제주여행

- 50대한량의유럽여행

- 대마도 여행

- 해외여행

- 블랙야크 셰르파

- #시베리아 선발대

- #여행에미치다

- 나만의글쓰기

- 걷다보니유럽

- 뚜벅이

- 50대한량의유럽배낭여행

- 블랙야크 마운틴북

- 베트남 여행

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |